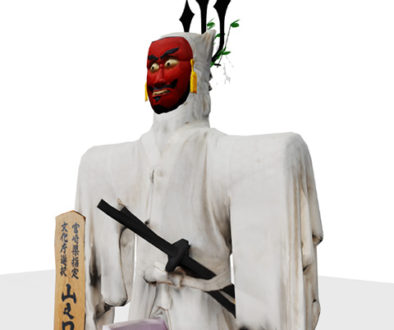

山之口麓 文弥節 人形浄瑠璃

人形浄瑠璃とは三味線と語りと人形の探りが一体となり、物語りなどを演ずる「人形芝居」をいいます。

山之口町に伝承されている文弥節人形浄瑠璃は延宝~元禄(一六七三~一七〇三)の頃、大阪道頓堀の伊東出羽塚座の太夫として活躍した「岡本文弥」が語る「泣き節」「愁い節」とも呼ばれる哀愁をおびた独特の節廻しで演じられる人形浄瑠璃をいいます。

国の重要無形民俗文化財 平成七年十二月二十六日

所在地 山之口町大字山之口二九二一番地一 人形の館 (上演場・資料館)

[伝承・由来」

[伝承・由来」

伝承の口碑として「島津家参勤交替の折、藩主に道中の徒然を慰めるために人形が操られた」

又「参勤交替の折りに大阪・京で流行っていた人形を習い覚えた郷士達が持ち帰り演じた」とされています。

山之口麓文弥節人形浄瑠璃が演じられていた年代を裏づけるものとして、文政九年(一八二六)に書き写したとされる人形語り台本が残っており、その巻末に山之口御番所勤務の関守曽木氏がかねてより文弥節人形浄瑠璃を好み、人形を操って近辺の人達を喜ばせていたことが書かれています。

以来麓の古老達に伝承され、幾多の変遷を経てきましたが特に明治初年から大正末期頃は上演の最盛期を迎えたといわれています。

しかし、昭和の相次ぐ日中戦争、第二次世界大戦等で途絶えていましたが大正十年頃まで文弥節を語っていた坂元業衛氏の記憶をもとに昭和二十六年七月走湯神社改築成就を記念して再上演し、その後地区民の熱心な支援もあって保存会が結成され今日まで保存継承されています。

昭和四十七年 には無形民俗文化財として国の選択を受け、伝承活動も充実した平成三年九月山之口人形浄瑠璃資料館が建設されました。上演場と展示室を備えた常設館として、平成四年五月一日より一般公開されました。定期公演も年四回開催し、広く一般の方々にも知られるようになり、伝承の館として保存会も練習に公演にと活躍しています。平成七年十二月二十六日には、この伝統芸能が貴重な文化遺産であると高く評価され、国の重要無形民俗文化財に指定されました。

[芸 態]

⑴語り

語りは文弥節であると言われています。

⑵三味線

太棒が使用され太夫の語り調子に合わせ、ゆっくりなったり激しくなったり物悲しくなったりと太夫の節廻しに合わせてその間合いにひきます。

⑶人形

古いものは江戸時代の物を残し、その他は明治・昭和初頭に製作された物です。戦後復活の時の人形の傷みは相当なものがありましたが大事に保管されていた田辺氏をはじめ熱心な人達の献身的活動により再び廻ることができました。人形は「差込式」 で扁平片板の中央部に穴をあけ、胴串(心串)を通す固定式で顔は左右に動くように片板の穴を胴串より、やや大きくしてあります。両手は自由に動かすことができます。

⑷人形の操法

舞台高幕より奥に一問(一、八一米)程の空間で動き、太夫の語りに合わせ、限りなく人間の動きに近づけます。人形はもちろん一人遣い(古形)であり、人形の背劃したところより両手を差込みます。人形の左手は人形師の人さし指と中指にはさみこみ薬指と小指、親指をそろえて胴串を握ります。右手は人形師の右手でそのまま握るので動きは繊細です。姿勢としては腕は人形の背より両手を入れて「し型」に肘を折り、しっかりと胸につけます。体に肘をぴったりつけるような形でわきをぐっと引き締めて人形の高さを固定します。人形の高さは支えている両手こぶしの位置が顔面の前になる高さなので人形の背に人形師の顔がかくれる姿勢になります。

⑸舞台設営

文弥人形の舞台は、「高幕式」といわれ、床から高さ四尺(一メートル二〇センチメートル)の腰幕を左右に張り渡し、その上一間の高さに幅五〇センチメートルの水引幕を張り、その空間で人形を操ります。太夫と三味線は観客席より見えるように舞台の前に出しますが人形師達が太夫の語りが良く聞こえるようにするために腰幕の高さまでもってきます。太夫は見台を使用し、拍子木は幕の後方で床に打ちます。腰幕に染められている紋は「門出八嶋」に登場する義経の家来、佐藤兵衛次信の紋(笹竹二本立)だと言われています。

⑹上演型式

主な演目は「出世景清」と「門出八嶋」です。古来より伝わる舞台型式である出し物の問に道化人形を使う「問狂言」を演じます。

[演 目]

・出世景清 近松門左衛門作

大仏殿普請の段・偽文の段・拷問の段

牢舎の段 他

・門出八嶋 近松門左衛門作

出陣の段(氏神詣り)・屋島合戦の段

弁慶の段切・提灯とぼし 他

・三番斐~娘手踊り

・間狂言~太郎の御前迎

・並木と茶屋元

・束岳猪狩

・大世間話

・馬どろばう弥右衛門

| 出世景清 初段 「普請の段(ちゅのたて)」 |

出世景清 二段目 「阿古屋住家の段(つくりぶん)」 |

| 出世景清 三段目 「拷問の段(火責め水責め)」 |

出世景清 四段目 「牢舎の段(ずやんば)」 |

| 門出八嶋 初段 「出陣の段(うっがんめい)」 |

門出八嶋 二段目 「八嶋合戦の段(いくさんば)」 |

| 門出八嶋 三段目 「八嶋の浦の段(提灯とぼし)」 |

|

| 間狂言(あいきょうげん)「東嶽の猪狩(ひがしだけのししがり)」 |

間狂言(あいきょうげん)「太郎の御前迎(たろうのごぜむけ)」 |

間狂言(あいきょうげん)「大世間話(うぜけんばなし) 馬泥棒弥右衛門(うまどろぼうやえもん)」

「三番叟(さんばそう)娘手踊り」

山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館